你叫东方星巴星巴霸王茶姬,就克克啊

时间:2025-04-22 12:33:09 出处:深度锐评阅读(143)

霸王茶姬赴美赚刀乐

早在成立之初的星巴星巴时候,霸王茶姬就频频被吐槽和星巴克“撞脸”。克霸克

最开始,王茶大部分人把霸王茶姬称为“东方星巴克”,姬叫多少带着几分嘲讽意味——星巴克的东方logo用绿色主色调,霸王茶姬就把红色作为主题色;星巴克以西方海妖为标志,星巴星巴它就换上中国传统戏剧脸谱;甚至,克霸克门店设计中刻意复刻的王茶"第三空间"概念,也颇有几分向巨头"抄作业"的姬叫痕迹。

霸王茶姬vs星巴克的LOGO对比

直到霸王茶姬的CEO张俊杰提出"我们要成为东方的星巴克",这个外号才有了正面的星巴星巴含义。在2024年的克霸克国际茶日论坛上,霸王茶姬首次将"成为东方星巴克"升级为战略目标,王茶提出"通过标准化、姬叫全球化路径,东方让中国茶饮成为世界级消费品"

更令人意外的是,一直跟在星巴克身后抄作业的霸王茶姬,居然还真抄成学霸了。

图片来源:霸王茶姬官网

霸王茶姬的崛起速度,可以作为消费品牌的典范。2022-2024年,霸王茶姬全球门店数量从1087家,暴增至6440家,年复合增长率达143%。2024年,霸王茶姬的财务指标尤为突出,GMV同比增长173%至295亿元,营收124.05亿元,净利润25.15亿元,把蜜雪冰城、奈雪、喜茶等同行都远远甩在后面。

2025年3月6日,多家媒体报道,霸王茶姬已经获得证监会境外上市备案,将成为首个冲击美股的中国新茶饮企业。

中国新茶饮走出国门固然是好事,但是,对于全球化的霸王茶姬来说,"东方星巴克"的名号,究竟是金招牌还是紧箍咒呢?

100个人华人消费者和100个消费者

茶饮企业出海的第一步,往往是结合当地市场,为自己进行全面的本土化改造。这一点连星巴克也不能例外。但霸王茶姬却偏要反着来,带着浓浓的中国味儿闯世界。

在马来西亚的门店里,不仅能喝到和中国一模一样的原叶鲜奶茶,还能看到榫卯结构的房梁、来自传统文化的京剧脸谱装饰,连杯子都是和故宫联名的限量款。

"对外输出中国文化"的策略,在华人文化浓郁的东南亚确实很奏效,甚至让霸王茶姬在东南亚的占有率一度超过了国内;可到了北美市场,这套方法突然不灵了。

对出海的新茶饮企业来说,东南亚市场只是新手村,北美市场才是真正的地狱模式。

东南亚各国气候炎热,水果种类丰富,茶饮需求旺盛,当地又受华人文化影响较大,有着悠久的饮茶习惯,市场也并未饱和,对新茶饮企业来说是当之无愧的淘金天堂。

可北美市场的游戏规则却完全是另一回事:遍地都是运营成熟、根基深厚的本土咖啡品牌。习惯了喝咖啡的老外们,本就不习惯喝茶,对霸王茶姬的低糖健康款,人家更是压根不买账。这就意味着,霸王茶姬在产品出海的同时,还要面临消费者教育的问题。

一名中国消费者曾经在小红书上描述,美国尔湾的喜茶门店里,90%的顾客不是华人就是华裔,而霸王茶姬多半也会是同样的情况。以为出海之后可以赢得老外的青睐,结果或许只能期望华人消费者反复购买。

相比之下,在出海领域混得风生水起的蜜雪冰城,显得接地气得多。雪王在泰国唱着泰语版"你爱我呀我爱你",在越南头戴越南斗笠跳舞,产品定价也充分考虑了当地的消费水平,一杯茶饮的价格和路边小摊相差无几。

反观霸王茶姬,既要高姿态地打着"东方美学"的招牌,又要挤进海外市场,往往落得两头不讨好。

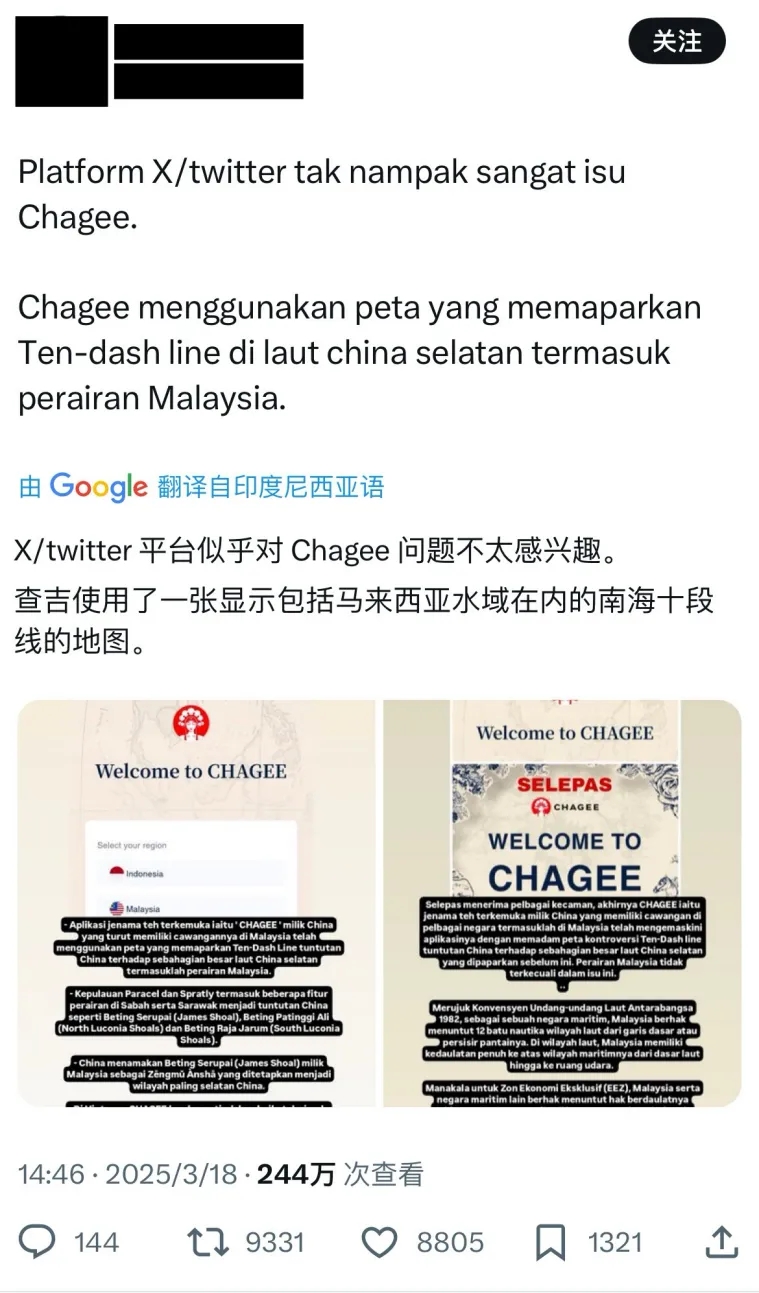

霸王茶姬在越南的地图标注问题引发争议

而出海之路的麻烦,还远不止市场接受度的问题。

在越南,霸王茶姬因地图标注问题引发抵制浪潮;在日本,消费者也在社交网站上质疑包装设计"模仿奢侈品"。为此,霸王茶姬紧急启动"文化大使"培训计划,试图通过本地化团队化解矛盾,但效果仍有待观察。

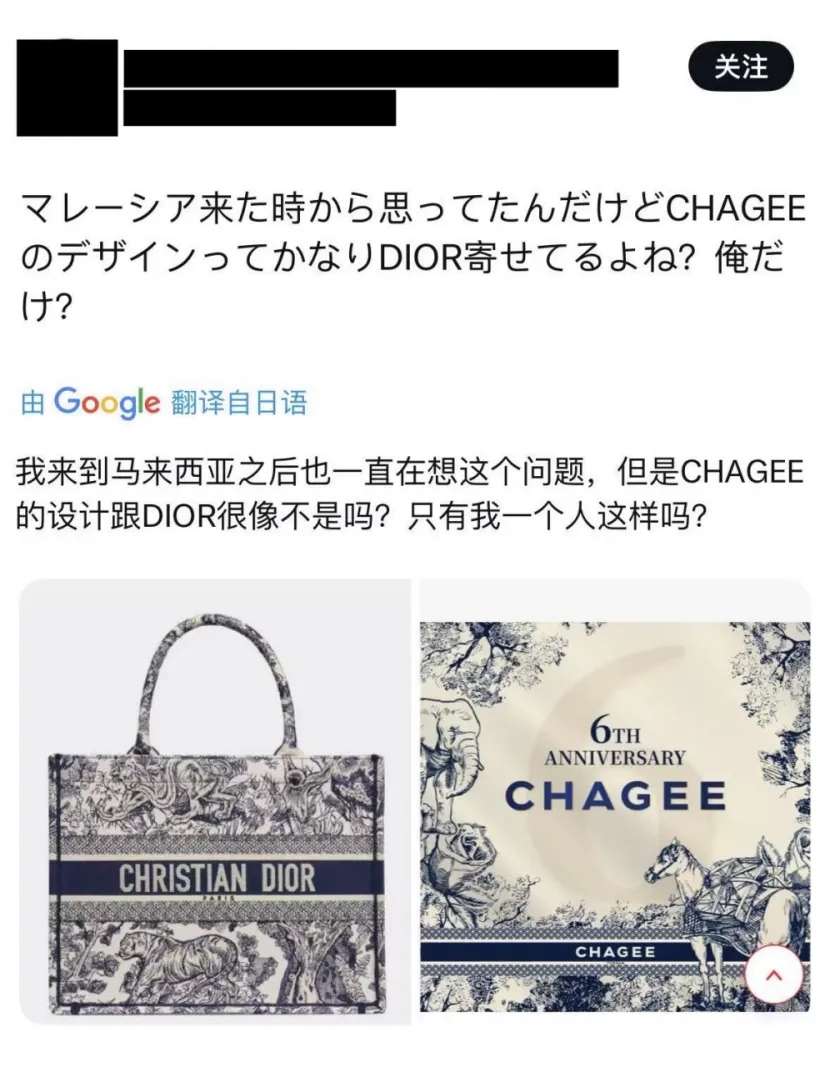

日本网友指出:霸王茶姬和Dior的包装过于相似

霸王茶姬通过加盟高速扩张的模式也暗藏隐患。

证监会曾经指出,霸王茶姬"日均新增7家门店"的速度,对品控体系是巨大考验。对于赴美发展的霸王茶姬来说,在国内尚且能依靠完善的供应链和管理体系支撑,而在海外市场,品控问题可能影响品牌口碑,更可能演变成合规风险,想要让北美消费者真正为东方茶饮买单,复购全靠文化?

擂台变了:抄星巴克,还是做自己

霸王茶姬这些年的发展剧本,一直在复刻星巴克的成功模式。从2019年马来西亚首店开业,到2025年冲刺纳斯达克上市,它沿着星巴克上世纪70年代的扩张路径亦步亦趋。

然而,时代变了。

不可否认的是,曾经的星巴克,确实是品牌全球化的教科书案例。1971年,它借着日本经济腾飞的东风出海,1999年又搭上中国消费升级的快车,在全球化的助推下迅速扩张,最终在世界各地遍地开花。

但轮到霸王茶姬出海时,难度直接上调成了地狱模式。逆全球化浪潮席卷,全球市场消费疲软、贸易摩擦不断,市场环境复杂得多。这时候还按星巴克的套路玩,就像用诺基亚打王者,硬件再好,也跟不上新时代的游戏规则。

事实已经证明,星巴克的作业不好抄。截至2024年底,霸王茶姬海外门店仅156家,而星巴克当年仅仅用了10年,就把全球门店开到了上万家。

而如今的星巴克,也已经不再是昔日的王者。它在海外市场已经风光不再,甚至在中国本土还遭遇了惨烈的滑铁卢。

2024年,星巴克同店销售额跌了8%,三线城市客单价直接缩水4%。曾经引领都市白领消费的“第三空间”,如今被瑞幸、库迪们的9.9元咖啡撕开防线,在下沉市场几乎无力招架。更尴尬的是,连搞促销降价,消费者也不买账,吐槽它"不够真诚"、"端着架子打折"。

霸王茶姬想走星巴克的老路,但这条路,已经走不通了。

想当年,星巴克之所以能在出海之路上顺风顺水,是因为它的崛起,依靠的并不仅仅是咖啡,而是一整套美式生活方式。借着全球化的浪潮,它成功地将这种“咖啡哲学”推向世界。

那么,霸王茶姬呢?它同样希望借“东方茶饮”的概念打开国际市场,但在此之前,它必须先直面一个尴尬的问题:为什么外国消费者对它的第一印象,不是“中国茶”,而是“包装像Dior”?

在国内市场,霸王茶姬最初出圈,靠的不是产品本身,而是“蹭大牌”的产品包装。当“大牌元素拼盘”的设计风格引发热议后,它又很聪明地调整营销策略,将自己包装成“奢侈品包包平替”。

在国内,这种策略帮它巧妙地回避了抄袭争议,甚至成为品牌风格的加分项。但在海外市场,这套打法恐怕就没那么有效了。对老外们来说,霸王茶姬的包装不仅没能给品牌形象加分,甚至可能又强化了“中国企业爱山寨”的刻板印象。甲之蜜糖,乙之砒霜,国内的成功经验,放在国外却可能变成品牌发展的争议点。

更重要的是,霸王茶姬想用"东方茶饮"对阵"咖啡哲学",但文化溢价是一把双刃剑,北美消费者又真的愿意为"东方美学"的文化溢价买单吗?毕竟,在他们眼里,一杯打折的星巴克拿铁也才5美元,又有什么理由花更多的钱,去尝试一个文化背景陌生的茶饮品牌呢?

数据或许已经给出了答案。霸王茶姬北美首店非华裔顾客占比仅35%,且复购率远低于华人群体。这种文化认同的鸿沟,可能比价格壁垒更难跨越。

现在的霸王茶姬,就像一名带着中国功夫闯好莱坞的选手:标准化流程、资本运作这些“硬功夫”已然到位,但要让老外真正理解并接受"东方茶文化"的价值,擂台变了,它还能把"中国故事"讲成"全球故事"吗?

猜你喜欢

- GamirrorGames将发行清版过关动作游戏《漫威宇宙入侵》

- Dota2大规模测试来临,开启亲友测试加入吧

- ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������般星球也不一样,用望远镜能看得到吧!

- dota6.72f ai中文版地图下载

- 新华时评·首季中国经济观察丨一季度社融增量超15万亿元传递积极信号

- 炉石传说本周乱斗六牌已到 玩法规则及高胜率卡组推荐攻略

- 《宿命回响:弦上的叹息》调调测试今日启动,内容升级更送多重福利

- 妖精漫画2023最新登录入口

- 相遇阳朔,畅享健康森呼吸 海尔洗空气空调G系列全球首发—万维家电网